本文转自:人民网-安徽频道名鼎配资

在安徽宣城,有一位老人被大家亲切地称为“护鳄奶奶”。40多年来,她与扬子鳄的故事从夫妻携手、独自坚守到母子传承,通过无数个日夜的巡察记录,她系统性地掌握了扬子鳄的生活习性,为扬子鳄种群繁殖提供了鲜活的第一手资料。初心不改,使命常在,她就是中国好人、全国最美志愿者佘世珍。

2025年8月10日清晨,84岁的佘世珍正坐在轮椅上,目光望向远方红星水库的方向。当听到儿子张宏华打电话传来“今年首批人工孵化雏鳄顺利出壳”的消息时,老人布满皱纹的脸上露出了孩童般的笑容。这15条鲜活的小生命,是她42年志愿服务生涯里又一个温暖的注脚,更是她用岁月守护濒危物种的生动见证。

鳄畔守望四十载,志愿服务谱华章。宣城市委社工部供图

缘起鳄卵:一句嘱托成终生承诺名鼎配资

时光回溯到1982年的夏天,佘世珍的儿子们在红星水库岛上发现了一窝“奇怪的蛋”。丈夫张绪宏端详后猜测是“土龙蛋”,经安徽省扬子鳄自然保护区管理局专家鉴定,这竟是野生扬子鳄的卵——彼时保护区刚成立,对野生扬子鳄的生活习性、环境需求等资料几乎空白,这窝卵的发现意义非凡。专家们握着夫妻俩的手嘱托:“一定要保护好这些‘活化石’。”这句嘱托,成了佘家三代人坚守的承诺。

从那天起,红星水库成了扬子鳄保护点,身为中共党员的张绪宏被聘为义务管护员,佘世珍则成了他最坚定的“搭档”。也是从那天起,一场跨越四十余年的守护,正式启程。

风雨相伴:以笔墨记录生命密码

成为守护扬子鳄的志愿者后,佘世珍和张绪宏养成了“每日记录”的习惯。无论酷暑寒冬,他们都会划船到水库岛观察扬子鳄的活动:清晨记录鳄鱼出洞时间,傍晚统计归巢数量,雨天观察它们的行为变化,甚至连鳄鱼的鸣叫频率、产卵位置都一一记下。

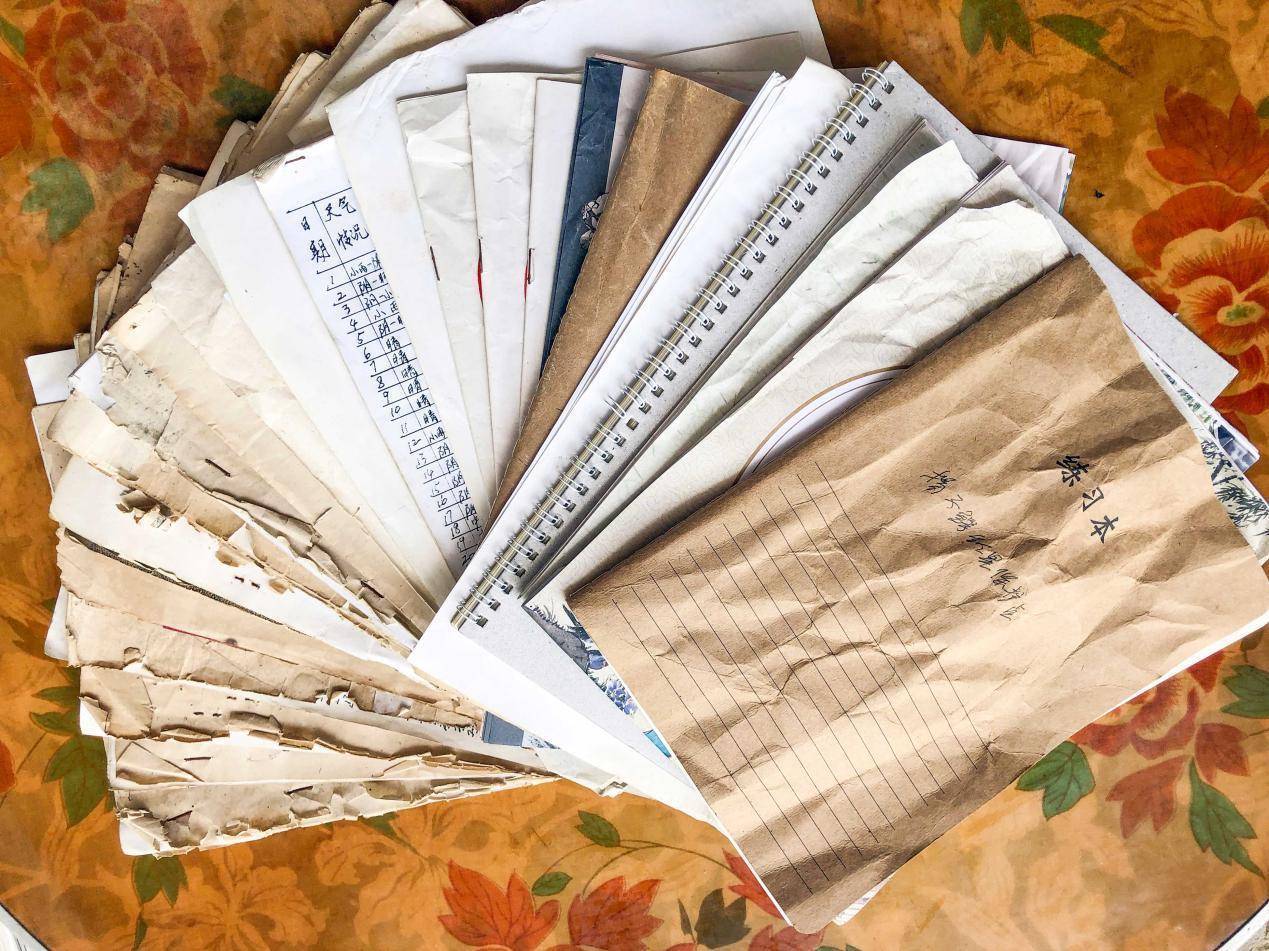

“农历七月十三、十四老鳄一定要生蛋,过了十五就不生了,50多天就能孵出小鳄”“小鳄孵化后会叫唤,老鳄就来扒窝”“灯光照蛋,有带状的就能孵出小鳄鱼”…… 这些带着泥土气息的“土知识”,被他们一笔一画写进笔记本。每年一本,23年从未间断,每一页都划分成整齐的格子,活动时间、发现鳄数、天气情况、鸣叫情况等信息清晰可辨。这些记录本让他们从普通村民变成了扬子鳄“土专家”,也为科研人员提供了极其珍贵的第一手资料。

鳄畔守望四十载,志愿服务谱华章。宣城市委社工部供图

岁月证心:用一生诠释志愿真谛

42年的志愿服务,佘世珍一家用坚守书写着传奇:从最初发现的几窝卵,到如今红星水库成为野生扬子鳄稳定的栖息地;从23本珍贵的习性记录,到为保护区提供的上百条关键数据;从夫妻携手,到母子接力,他们用最朴素的行动诠释着“志愿服务”的真谛——不为报酬,只为承诺;不为功名,只为守护。新华社、人民网等媒体纷纷报道她的事迹,而她却说:“我就是个普通村民,守着鳄鱼,守着家。”

2025年8月的阳光洒在红星水库上,15条雏鳄在水中欢腾。佘世珍望着水面,仿佛看到了42年前那个清晨,她和丈夫第一次登上小岛的场景。

从青丝到白发名鼎配资,从两人相守到三代接力,她用42年的志愿服务,在湖畔筑起了一道生态屏障,更用坚持与奉献,让“最美志愿者”的勋章在岁月中愈发闪亮。她的故事告诉我们:最动人的志愿服务,莫过于用一生的坚守,守护生命的延续。(沈维维)

易倍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。